『新・片づけ術 断捨離』

「断捨離」(だんしゃり)とは、ヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」をもとに生まれた言葉。

断=入ってくる要らないモノを断つ

捨=家にはびこるガラクタを捨てる

離=モノへの執着から離れ、ゆとりある”自在”の空間にいる私

つまり、「家のガラクタを片づけることで、心のガラクタをも整理して、人生をご機嫌へと入れ替える方法」。

「そうじ」をしたり、モノを捨てたりすると、なぜか心も軽くなる、というのは誰もが経験していること。

「断捨離」とは、皆が漠然としている「そうじ」や「片づけ」を再定義し、自分の「内在智」(心や体を快方向に導くセンサー)を磨くための行動へと落とし込んだメソッドです。

結果、自分の心をご機嫌に、ついでに運気も向上させてしまおうという方法論でもあります。 義務感を伴う「片づけ」から、自分の内在智や運気を磨く「断捨離」へ。

|

「いろんな能力が」

断捨離をすることで、いろいろな能力がつきますよ。 まず、現状を認識する能力♪ 現状<住まいのありさま>を認識しない限り、現状は変えられないですよね。 それで、引いた目で見る。そう、客観視の能力♪ と、同時に情況と状況、気持ちと実際の物理的状況の判断能力♪ ここは、どんな雰囲気で、自分をどんな気持ちにさせているんだろう。 あるいは、今の自分の気持ちの反映なんだろうか、という判断能力♪ そして、どうしてこうなったのかしら、という分析が始まる。 分析能力♪ああそうだったのか、私、疲れてたんだ。忙しすぎたんだ。 部屋をきれいにしていなっかたのは、良くも悪くもない。 ただ忙しすぎただけだったんだ、と自分を責めずに肯定モードに♪ この肯定は、他者に対しても可能と♪ こんなに散らかしてあったけれど、 それを、認識して、客観視して、判断して、分析してみると、 こういう理由で、こうなっていたんだ、、、という余裕、理解というか、 自己受容♪&他者受容♪になる。 ここまでが、片づけに入る準備段階。 さあ、いざ片づけに入りました。 分別から、分類へ。 「このモノ」と「あのモノ」の違いがわかってきます。 分類が、、、優先順位となる。取捨選択能力♪がつくんですね。 創意工夫♪して片づけます。 臨機応変♪にやって行く。 そして、反復と継続♪ 疲れたり落ち込んだりしながらも続ける、ローラー作戦なんですね。 何度もローラーをして、選択をし直し厳選まで行く。 反復・継続で、最終的に、モノが自分のコントロール下にはいる。 断捨離のプロセスで、こんなに能力がつく(^_^)v 創意工夫しなさい、現状認識しなさい、、、と言葉で指示するのではなく、 実際に片づけしながら、これらが自然と身について(^^♪ そして、断捨離完了。 住まいの気場の浄化と調整も実現。 しかも、テーマが見えてくる。 要らない、ふさわしくないモノたちを取り除いて、テーマがはっきりと(^_^)v 自分の気に入ったものしか残っていないのだから、モノはすべて味方。 お部屋スッキリ、気持ちスッキリの清々しい住まいと暮らし。 自律神経が磨かれるどころか、運気上昇にシフトですね(^^♪ 2-9-10 「目指すは調和」

断捨離の目指すものは調和。 自分とモノとの調和、自分と今ここにある状態との調和♪ モノがグタグタ・ゴチャゴチャであるということ、 モノが常に邪魔になっていることは、モノと対立しているということ。 なぜ、対立するモノを身の回りにおいて置くのか。 損でしょう。 調和というのは、対立の構図から多様性への理解へということ。 いろんなモノがここにあり、たとえ統一されていなくても、 自分の心と通い合ったモノが溶け合い、 多様化しながら気場が整うことも可能なんです。 全部、ロココ調に、あるいは、民芸調にする必要もないですよね、 店舗ではなく、住まいなのだから(^^ゞ 「お気に入り」のモノであるならば、渾然としても、ある種の「理解」がある♪ それが、くつろぐ空間、住まい。 モノと対立している、それは、自分を否定しているのと一緒。 ごちゃごちゃな住まい、この状態を認めたくない、即、自分を認めたくない。 自律神経はうまく出来ていて、 認めたくない・見たくない状態は、「見ない」から「見えない」に。 つまり「都合よく見る」にしてくれる(..) 「なんだこれは!」とモノで足の踏み場のないような状態の家でも、 当人にとってはそうでもないということはよくある。 これは、ある意味、散らかっている・片づかないとイライラしているよりも怖いかも。 無感覚、、、完全に自律神経の鈍り。 現状を認識する。 住まいの混乱、モノの混乱、見ないようにしてきたけれど、 本当のところはどうなんだ? このごろ、ずっと忙しくて、こうなってしまったんだな、あなた、疲れてない? などと、自分自身に語りかけてみる。 そうすると、「見る」という行動が出てきて、見えてくる。 ありのままを見て、今の私は、こうなんだと理解する。 この現状認識能力、断捨離で磨かれる力(^_^)v 現状を理解、踏まえた上で、片づけにとりかかる。 良い悪いの判断をせずに。 自分を責めずに。 そうすると、片づけが、愉しいものになりますね(^^♪ 2-6-10 「道具として」

私たちは、見えないものを追いかけがちかな^_^; 「見えない世界」のほうが魅力的なのかもしれない。 スピリチュアルとか、精神世界とか、運命、、、 それは魅力的でとても大事なことだけど、 私たちは、やはり物質界で生きているわけで。 そして、見えないものは、必ず見えるモノに現れる。 たとえば、元気のあるなしで、表情や姿勢も違うはず。 たとえば、口癖<見えるというより聞こえるか(^^ゞ>は、 その方の、思考や観念の見えるカタチ^_^; 見えない心の状態、心にトラブルがあるとしたら、 それが、物質界、住まいに現れる。 だからこそ、物質界にあるこの諸々をきれいに整える。 だからこそ、メンタルな世界の諸々がクリアに調う。 物質世界の状態、そこに置かれているモノをみると、 その人の見えない世界が手に取るように見えてくる。 本当に面白いほどに。 が、だからといって、その人の心の中にずけずけと、 入って行く必要はないですね。 ここを片づけたら気持ちが良いでしょう♪と。 そして、こっちも、あっちもと進めていくと、 気場がどんどんと整い、その気場の影響が返ってきて、 その人が、おのずと調う。 そう、断捨離という片づけは、道具として使えます。 心が荒れたり、忙しく時間に追われたりすると、やはり、部屋は散らかる。 ゆとりを取り戻したら、きれいにできる、整う。 逆に、自分の住まいの状態から、 今、心が荒れているんだな、今、忙しすぎて心を失いかけているな、 などと気がつけば、自分を取り戻すことができる。 一息入れて、自分の住まいを整えると、 落ち着いてきて、新しい発想も行動も出来るようになる。 どうぞ、断捨離<片づけ>を、道具として使っていただければと。 2-3-10 「もったいない」の落とし場所

前回につづき、「もったいない」編♪ ケニアの環境保護活動家、ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ女史は、 日本人の「もったいない」精神に深く感銘、 もったいないを「MOTTAINAI」として世界共通語として広めている。 新幹線新駅建設凍結を訴えた嘉田由紀子滋賀県知事は、 もったいない知事として名をはせた。 今春の統一地方選挙、もったいない知事を支持する県議が、 多数当選をはたし、新駅建設は結局中止に。 もったいないは、 自然や物にたいする敬意・愛がこめられた言葉であり、 リデュース・リユース・リサイクル・リペアの概念を一言で表せる言葉なんですね。 だったら、なおのこと、このもったいない精神を発揮する時と場を 間違えないようにしないと。 モノは、入り口から入ってきて、出口から出て行き。 つまり取り入れる時と取り除く時があって。 たいていの場合、取り除く時、もったいないの合唱となる。 まだ使えるのに捨てるなんて、もったいないと。 だけど、そんなに捨てるのがもったいないのであったなら、 そのモノを取り入れる時に、もったいない精神をもっと発揮していれば、 捨てるモノは、もっと少なくてすんだはず(..) 本当に必要なのかしら、今あるもので十分なはず、、、もったいない。 あるにのに、必要もないのに、これ以上買うこともなかろう、、、もったいない。 もったいない嘉田知事と、新駅建設推進派の県議会との対立も、 入り口と出口での対立だったように思う。 嘉田知事は、建設を決定したそもそもの是非 つまり 入り口でのもったいない を問い、 県議会は、すでに建設が進んでいた新駅を 今さら捨てるなんて もったいないと出口 で反発した。 そう、一度取り入れたものを、取り除くのは、ほんとうに抵抗が、 そして、膨大な無駄・負担を覚悟しなくてはならないのですね。 嘉田知事を支持した多くの滋賀県民は凄いな! 捨てる後ろめたさと申し訳なさとを十分に味わい、 自分たちの代で負の遺産を背負い始末する道を選択したのだから。 もったいないと、 消費削減・節約するのと同じ、いえ、それ以上に、 生産削減をしたほうが、早くて簡単だと思いませんか? 病気だって、治療より予防の方が、より簡単でコストが少なくて、 すみますよね、間違いなく。 1-31-10 「もったいない」の落とし穴

もったいない・勿体無いは、仏教用語なんですね。 モノの本来の姿がなくなるのを惜しんだり、嘆いたりする気持ち。 いざ、モノを処分しようとすると、 この「もったいない」が、むくむくと頭をもたげる。 誰もがもっているあたりまえの感覚、感情。 この「もったいない」が、なかなかやっかいで。 まして、夫あるいは妻、親世代に、 なんと、もったいない、、、とでも言われようものなら、 抗う術はなく、あえなく、処分のモチベーションは低下するのが常。 もったいないは、正義だから。 でも、このもったいないの奥の意識に注意をむけてみると、 ふたつの「もったいない」があるのですよ、実は。 ひとつは、そのモノが愛しくて大切であるから「もったいない」 もうひとつは、捨てる後ろめたさからくる「もったいない」 捨てるのが後ろめたいのは、使いきっていないから、使いきれていないから。 痛んでいるわけでもなし、壊れているわけでもなし、 使おうと思えば、まだまだ使える、、、 数えあげればきりもなく、捨てる正当性はまるで見当たらない。 でも、かといって使うわけでもなくと。 この板ばさみに向い合うくらいなら、「もったいない」にしがみつくほうが、 ずっと楽なのかもしれない(..) 動機が思いが、結果を決定するのだとしたら、 私たちの、もったいないは、いったいどちらなのか、よくよく吟味しないと。 捨てる後ろめたさの もったいないモノたち で、 おうちの中は、いっぱい、いっぱいになってはいませんか? 1-29-10 「もったいない、、、」

家一軒、丸ごと片づけたことがある。 主がいなくなって、そのまま、7年放置された家。 築70年は過ぎているだろう、趣のある漆喰壁の町屋。 が、残念なことに、この地方の気候風土にあった機能と意匠とを、 併せ持った吹き抜けが、 採光と風通しのための吹き抜けが、 新建材で塞がれたいた。 なんのため改築だったのだろう? 住まいと暮らしの生命線である光と風を犠牲にしてまで。 吹き抜けは、沢山の布団を収納するための納戸になっていた。 埃とカビにまみれた布団、嘘ではない、なんと100枚近くも。 少しうらぶれた感の布団、客用にはみっともないと。 そして、新調の布団5組。で、今までの布団は? そう、捨てるほどには傷んではいない、決して使えない訳でもない。 もしかしたら、そのうち使う時もあるかもと、納戸へ。 それを、長い人生の中で、数回繰り返せば、どの家だってそうなる。 ひとつ取り入れたら、ひとつ手放す。 否、ひとつ手放したら、ひとつ取り入れる、、、これが鉄則(^_^)v 「捨」の優先! 何故なら、「もったいない」と「いつかそうちまた」で、手放し難くなるのが常。 もし手放せないのであるならば、取り入れないにかぎる♪ 手放なさずに、取り入れてばかりの暮らしの末が、布団の山また山。 そして、いつかそうちの「出番」は来ぬまま、納戸で朽ちはてる。 新陳代謝のない家は哀れだ。 なにもかもが澱む、空気も、雰囲気も、運気も(..) 古びた布団とやわらかな光と風、、、どちらが大切だろう? モノと環境、どちらがもったいないのだろう? 今日のお薦め本 「驚くべきことは、私たちの生活の大半は、モノを山ほど手に入れることに 費やされている。それはいずれ、埃をかぶり役にたたなくなり、 不快の原因になり、場所をとり、最後は物置行きになる。 そして、まったく無用であるのに、捨てることもできないのだ」 という、まったく同感なことが記されていたコリン・ターナーの著作 人生の宝物はあなたの心を掃除したとき見つかる人生の宝物はあなたの心を掃除したとき見つかる 人生の宝物はあなたの心を掃除したとき見つかる人生の宝物はあなたの心を掃除したとき見つかる (PHP文庫) 1-26-10 「空っぽの、気持ちよさ♪」

部屋のごみ箱、くしゃくしゃのティッシュで、いっぱいに。 収集日がくると、ごみ箱が空っぽに出来る。 有り難い。 空っぽになるって、気持ちいい、、、。 ごみ箱も、押入れも、部屋も、住まいも、からだも、こころも。 新築の家、引っ越したばかりの家。 殺風景な空間、ただの箱は、人が暮らして初めて住まいという家になる。 そして、家は繰り返し取り込み続けたモノたちで、いつの間にかいっぱいに。 モノたちが暮らしの必要・適量を超えてしまうと、 住まいの「物置」化、いえ、住まいの「ゴミ置場」化が始まる、、、 怖いな、これ(..) しかも、それは家の新しい古い、広い狭いに係わらず進行するのですよ。 自分の人生、 物置暮らしがふさわしいか、ゴミ置場暮らしを良しとするか。 でも、それより怖いのは、住まいが知らず知らず住まいでなくなっていることに、 気がつかないでいることのほう(^^ゞ 定期的な住まいの初期化が必要なんですね、 人生の変化に合わせ、その都度に。 1-23-10 「花をいただく」

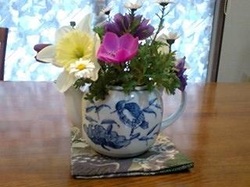

断捨離暮らしの整理術セミナーにご出席のおひとりが、お花を抱えて。 ご自宅の庭に咲いていたという切花、さっそくティーポットに飾る。 花をいただくのは、なにより嬉しい。 それが、丹精こめたその方の庭花なら、なおのこと。 花のあいらしさと、その方の気持ちのゆとりまで、頂戴したようで(^^♪ 生きていくことは、暮らしていくこと。 暮らし、そのほとんどが家事という作業、主婦の場合は。 掃除・片付け・洗濯・炊事、、そう家事とは、メンテナンスの世界。 家族の健康と安全を、維持管理するためのものが家事。 家事そのものが、楽しめるのか、楽しめないのかで、 家事が、面倒なものなのか、うきうきするものなのかで、 「暮らし=人生」は違うものに。 お料理を、お気に入りの器に盛り付けるのか、食器には無頓着か、 スーパーのお惣菜でも、パックのまんまか、ひと手間かけるか、 そんな小さな積み重ねが、人生の大きな差につながる。 ゆとりがあれば、ひと手間が、なんでもないものに。 時間にも場所にもエネルギーにゆとりがあれば。 気持ちにゆとりがあれば。 冒頭の花、 庭に出て、花を切り取り、束にして、、、という時間のゆとり。 出かける時があわただしいものであったなら、 この可愛い花たちは、我が家のテーブルにはやって来てはくれなかった。 この受講生さん、暮らしの中でモノの断捨離をやり始め、 日々取り組むうちに、少しずつ、そして着実に、ゆとりを取り戻している。 断捨離は、暮らし・人生にゆとりを取り戻すための手段♪ そして、セミナーの目的は、 受講生さん、おひとりおひとりの、片づけという家事が、 愉しくてやりたくてウズウズするものに、切り替わること(^^♪ さて、この日のセミナーは、成功だったかな?(^^ゞ 1-20-10 「住まいの主役は?」 自分とモノとの関係を、問い直し始めると、、、。 住まいが、いつの間にか、モノにとってかわられていたことに気づく。 この、「いつの間にか」が曲者(..) 大量のモノが、気がつかないうちに、我が家に入り込み堆積&滞積。 隙間とうい隙間にモノが詰め込まれ、床に溢れ出し散らばって、 テーブルの、カウンターの、箪笥の、食器棚の上、水平面と呼べるところは、 例外なくモノが載る。 この状態で家は「住まい」でなくなり、「物置」と呼ぶのがふさわしく、、、(^_^;) モノとモノの隙間で、かろうじて棲息するヒト。 タンスとタンスの谷間に布団を敷き、モノを押しのけ、 わずかに出来た食卓スペースに茶碗を置く毎日の暮らし。 すべて、気がつかないうちに、いつの間にかのこと。 住まいが、人の暮らしのためでなく、モノのためにある。 住まいの主役は、そう、モノになってしっまている。 取り戻そうよ、住まいの主役の座を。 取り戻そうよ、モノに与えてしまった空間・時間・エネルギーを。 空間のゆとりが、時間のゆとりが、エネルギーのゆとりが、 気持ちのゆとりになるのだから。 これが、断捨離流暮らしの整理術が目指すこと。 1-17-10 「ないのにある、有るのに無い、、」

季節の変わり目、いつも思ってた。 「着る服がなーい^_^;」 が、クローゼットには、ぎちぎちに服が詰まっている。 ないのにある、有るのに無い、、、(..) そう、服は、気分で着るものなんだ。 着たい服はない、着たくない服はいっぱいある これが、正確な表現♪ 気分屋さんは、毎年服を買い、、、 が、着ない服は、傷んでいるわけでもなし、もったいないよとそのままに。 これが、10年以上前の私、モノが溜まるわけだ(..) いくら収納してもきりはなかったわけだ! もったいない、もったいないの積み重ねが、いつのまにか、 モノに占拠されたゆとりのない暮らしに。 「住まい」は「モノ置」へと、日々変貌をとげ、 住まいの主役は、「人」から「モノ」に取って代わられる(..) 思い切って、モノを手放すようになると、今度は、自分に焦点があたりだす。 何を選び、何を手放すか。 何を残し、何を取り除くか。 それを繰り返す中、その取捨選択を繰り返す中、 おのずと、今の「私」が見えてくる。 取捨選択のものさしは、他ならぬ「私」のものさしだから。 捨てて残ったモノ、即、今の自分を表現♪ そう、モノを減らし始めたら、 それが自分とモノとの関係を突き詰めていく作業だということに気がついた。 断・捨・離行は、洋服ダンスから、始まった、、、 1-15-10 「家の中の他人(..)」

定例、断捨離流暮らしの整理術セミナーの日 今日は、オフィス~断捨離オープンハウス~でのセミナー♪ 繰り返しご参加下さる方々を対象にしたフォローUPのセミナーを。 6年前の初めてのセミナーから、出席を続けてくださる方々も。 有り難いですね、感謝m(__)m 忘れもしません、初めてのセミナー。 「家、まるごと燃やしてしまいたい」と、Aさん。 「モノ、モノ、モノが、ひしめいている」と、Bさん。 「捨てろと言われて一番困るものが美術工芸品、 お宝にするほどでもないし、かといってけっして安い物でもないし」と、Cさん。 家中の溢れかえるモノに、うんざりどころか、疲れきっているご様子(..) 共通するのは、戴き物の多さ。 中元・歳暮、冠婚葬祭の引き出物、その他贈答品etc それはみんな、向こう側から勝手にやってくるモノばかり。 好んで求めたモノではないのですよね。 たとえて言うなら、家の中は「他人の好み」でいっぱい、いっぱい。 その空間が、主にとって、心地よいのか、、、 多量の戴き物のお悩み、贅沢といえば贅沢な話ではあるけれど、 必要でもない、好きでもない、かといって、捨てることもできないモノが、 毎年、毎年、断ることも出来ずに、やって来る生活、暮らし。 それはそれで、大変なんだろうな、、、(^_^;) 片付かない悩み、ひとりひとり違う、問題の種類がある。 もちろん、「ゴミという他人」が堆積している場合の家も、、、 01-12-10 「序の章」

「断つ・捨てる・離れる」 収納術は Give Up! いらないモノは捨てる! そもそもモノがなければ、収納など必要ないではないか! と、私なりにごくシンプルな結論に達して、満足(^^♪ が、それと、行動とは別ものでしたね(^^ゞ 明け暮れ「捨て」ても、明け暮れ「入れ」ていては、 住まいのモノは、減りませんわ。 入り口は小さく、出口は大きく。 そこで、学生時代に入門したヨガ道場で学んだ断捨離が浮上♪ 文字通り、執着を「断つ」「捨てる」「離れる」という行法哲学・実践哲学。 モノは、入り口でスットプの「断」 いらないモノは、捨てるの「捨」 モノから離れて、片付けから自由になるの「離」 難しかった行法哲学が、日常の暮らしの中に落ちていきました。 01-08-10 「クラター・Clutter・ガラクタ・むたむた」

クラターとは、clutter、散乱したモノ、ガラクタのこと。 取り散らかす、散らかる、心を乱す、、、という意味も。 私が暮らすこの土地の方言でいうと「むたむた」 「そんなに部屋をむたむたにして、、、」と子供を叱ったり。 さて、年季のはいった「むたむた」との同居、片付けベタも、 高野山の宿坊体験を機に、一念発起(^^ゞ その頃、収納術が、雑誌やテレビでさかんに特集されて。 収納グッズを買うと、なんとなく片付くような気になったりして。 今、思えば、それが大きな間違いでしたねぇ、私の場合(..) 収納用のプラスチック・コンテナを大量に買い込み、 詰めたり出したりの繰り返し。 が、むたむたな状態は、いっこうに改善せず、 もともとの不器用さも手伝ってジレンマに。 うん、収納術は、私にはむかない^^; ダイエットフードのTVコマーシャル。 ケーキをじっと見つめながら、寝る前に食べると太るんだよね、と女の子。 そして、彼女が出した結論♪「だったら寝なきゃいいじゃん(^_^)v」 まあ、まったく同じ心境といえなくもないか^_^; 「だったら、モノがなければいいじゃん♪」 そう、収納術と悪戦苦闘するうちに、 「何をそんなに収納するのだろう」 「何をそんなに手間ヒマかけて収納するのだろ?」 「そんなにまでして収納するほど価値あるモノなのかしら?」 という疑問がムクムクと湧いてきたわけ。 収納術は、いかに多くのモノを効率よく納め、 且つ、出し入れを容易にするのが基本。 が、収納に焦点をあてるのではなく、モノに焦点をあてるのでもなく、 自分とモノとの関係に焦点をあてるのが断捨離流 収納を断念し、今度は、あけくれモノを手放し、捨てまくるも、 結果は同じ、やはりむたむたのまま、、、(..) 「捨てる」以上に、モノを買込む取込む私がそこにいた、、、。 お粗末(..) この時は、まだ、自分とモノとの関係に、気づいてなかったようだ。 01-05-10 「何をそんなに収納するのだろ、、、」

片付けたくても、かたづかない 片付けだしても、はかどらない 片付けても、すぐもとどおり そんな「お困りごと」をコンサルティング。 住まいのガラクタ、頭やこころの中のガラクタを取り除く お手伝いをするのが私の仕事。 このちょっと風変わりな仕事をはじめて6年ほどに。 きっかけは、高野山の宿坊に滞在したこと。 そしてその頃、雑誌やテレビでさかんに扱われた「収納術」ブーム。 最低限のモノというより何もないところで暮らすお坊さんと、 溢れ、ひしめくモノを、こと細かく分類整理収納しなければ 片付かない私たちの暮らし。 この違い、この暮らしの差は、いったいどこから!? そう、モノがなければ、片付かない悩みなどあろうはずもなく、 収納テクニックなど必要もなし。 なんだ簡単じゃん♪モノを手放せばいいのね(^_^)v が、事はそうも簡単ではなく、、、(..) そんなこんなを、行ったり来たりしながらの10年を経て今に。 かたづけ下手が、「断・捨・離」という「ひき算の解決法」で、 セミナーを開き、片付け指南をさせていただいているのだから、 人生とは、不思議、、、 01-01-2010 |

著者 やましたひでこ

断捨離の目指すところは、日々のごきげん。 そのごきげんは、自らの、先送りすることの無い小さな選択決断の繰り返しから・・・そんなふうに思いませんか? ごきげんの輪が、ラスベガスに、さらに広がらんことを。 そして、ひとりでも多くの方が、ごきげんであらんことを。 |