★バイリンガル教育★食育について 子どもたちの教育は、教科学習や言語活動だけでなく、子どもたちの精神的なあるいは身体的な成長発達全般を目標とすることは言うまでもありません。そこで、今回は子どもたちの食生活について考えてみることにします。 私たち人間の「食生活」は、生命維持や健康増進あるいは食べることの楽しみのために欠かすことの出来ない必要不可欠のものです。ところが、最近、毎日の営みである「食べることの意義」が意外と疎かにされているように私は感じています。 今日、「肥満」は世界的に重要な社会問題となっています。特に、私たちが住むアメリカにおいては、先日の新聞(2014年1月7日付羅府新報)報道によりますと成人男性の31.7%、成人女性の33.9%が肥満とのことです。筆者もよく目にするのは、高カロリーの清涼飲料を飲みながらスナック菓子等をむさぼるように食べている子どもたちの姿です。このため、アメリカの公立学校では、甘い炭酸飲料水の過剰摂取が子どもたちの肥満の原因の一つであるとして、校内での販売停止をしたり、また連邦政府はこれらにソーダ税として課税対象にすると報道されています。 肥満防止が個人的な問題では済まなくなっているとして、連邦政府や各自治体では対策強化にのり出しています。まず、子どもたちの食の教育と習慣づけが重要であるとして、子どもへの肥満防止教育に努めているようです。 一方、日本では朝食抜きで登校する子どもたちが目立ち、教室での学習に集中出来ない子どもの実態が問題となっています。このことを深刻に受け止めた文部科学省は、毎年全国の小学6年生と中学3年生を対象にした学力状況を把握するため実施している「全国学力・学習状況調査(国語、算数・数学)に付随して、アンケートによる子どもたちの毎日の生活や学習状況、意識などを詳しく調査しています。これを見ますと、多くの項目で学力調査の結果との関連が示されています。 例えば、学力の上位層と下位層で「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「上位」の子どもは92.0%が「毎日食べている」と回答していますが、「下位」の子どもは76.1%しか食べていません。(平成24年調査すなわち、学力が高い子どもほど朝ごはんをしっかり食べていると言えそうです。 これら肥満の問題や偏食、朝食抜きの子どもたちの実態、あるいは食物アレルギー等の問題を真摯に受け止めた日本政府は、「子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくためには、何より「食」が重要である」として、平成17年(2005年)7月「食育基本法」を成立させ、施行してい ます。このことは、食育は子どもたちが生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけています。将来を担う子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育んでいく基礎となるものであるとし ています。 文部科学省は、平成26年度から先進的な食育を行うモデル校を「スーパー食育スクール」に指定し、食育の効果を検証する事業を始めたようです。この法の施行により、現在の日本の学校では「栄養教諭」制度が発足、自治体等の財政状況によっては、各学校に栄養教諭(栄養士とは別)が配置されています。この教諭は、これまでの栄養士や養護教諭と連携をとりながら 〇「食」に関する指導全般、例えば、肥満や偏食の子どもたちの摂食指導、食物アレルギー等の子どもに対する個別指導を行っています。 〇 学校給食の管理等がその主な職務内容です。 本校では、年2回(5月、12月)保護者会の行事として「ベークセール」を行っています。今年度も、すでに第1回目が行われ、第2回目が今月13日に予定されています。この行事に対する保護者の方々のご努力は大変なものです が、子どもたちにとっては、待ち遠しい行事の一つで毎回大変好評です。これは、各保護者の方々による手作りのおにぎりやカレーライス等日本の食文化を子どもたちに食べる体験を通して学ばせるという行事です。 食べ盛りの少年期に太平洋戦争の戦中、戦後の食糧難時代を体験した筆者の年代は、食べたくてもお腹一杯たべられない、ひもじい思いをした中で母親が少ない食材をあれこれと集め、工夫して作ってくれた「お袋の味」は、今でも忘れることが出来ません。既製品や冷凍食品、レトルト食品が出まわっている昨今、「お袋の味」ならぬ「袋物(パック物)の味」が家庭の食卓の主流になりつつあるのが現状のよ うに思います。 時代の変化で、それはそれで結構ですが、それ等の原材料を基にひと手間かけたそれぞれの家庭独自の「家庭の味」が作り出されるべきではないかと私は考えます。 良い食習慣は、心身共に健康な子どもたちを育成してくれます。また、そうした習慣は若年齢の時ほど身に付きやすく、一度身に付いた習慣は終生失われません。是非、母親手作りの栄養バランスのとれた料理を子どもたちに提供していただきたいものです。 そうすることによって、肥満や偏食等の食にまつわる諸問題は、ある程度解消され、その上、健康な身体が作り上げられ、そのことが子どもたちの学力向上にもつながっていくものと私は確信いたしております。 (文責 関) 12/6/14 語彙の拡充

長かった夏休みも終わり、2学期が始まりました。私は、この夏休み期間中日本へ一時帰国した子どもたちの成長の様子を見るのが楽しみです。特に、日本語の上達ぶりはどうか。一人ひとりの子どもたちのその成長ぶりを自分の目と耳を通して確認してみたいと考えています。 語彙力を高めるには、外からの刺激が大切であると同時にご家庭や本人の日本語に対する興味・関心は勿論、意図的な関わり方をしていくことが大事であると考えます。 さて、以前この欄の「読書」の項で記した私が日本語学習の相手をしてきたアメリカ女性の日本語に対する思いやその学習姿勢を参考までにご紹介いたします。 彼女の日本語学習に対する姿勢は並々ならぬものがあります。自分が疑問に感じたり、分からない言葉は徹底的に他人に問い、調べ使えるように努力しているのです。このように積極的で真摯な態度に私は頭が下がります。ある時、私は彼女に「日本語を学ぶ楽しさは何ですか」という質問をしたことがあります。これに対し、彼女は何のためらいもなく「日本語は難しいけれども、同じ発音の言葉でも意味が全くちがう言葉(同音異義語)が沢山あり、それらを調べるのが楽しみです」と応えたのです。これを聞いた私は、彼女の日本語に対する貪欲なまでのその姿勢にただただ驚くばかりでした。 そして、この彼女の言葉に関連して彼女が大切に持ち歩いている「日本語学習ノート」を見させていただき、さらなる驚きと敬服の念をいだかずにはいられませんでした。それは、彼女が日本での留学(早稲田大学大学院文化人類学修士課程)生活の中で、日本人の学生や教授とのコミュニケーションから得た言語情報を基に作った同音異義語等の資料がびっしり記載されているのでした。それも、後で自分が見て分かるように彼女の母国語である英語を併記した上場面や状況等に応じた使用事例文を自分の言葉で記載しているのでした。 そのいくつかの例を紹介してみます。 < あける > 〇 開ける ・ To open something that was closed. ・ To start doing business. (店を開く=仕事をはじめる) ・ The opening of a play or an event. (芝居や物事を始める) 〇 空ける ・ We used up all the hot water in the pot. (ポットの湯を空ける) ・ A person who wants to use a meeting room at 4:00 speaks with the people already using it. (会議室、4時までに空けていただけますか) ・ Keep this weekend open, It would nice to go somewhere for a change. (週末空けておいて、たまにはどこかに行こうよ ) ・ Two people are looking for an open table in the cafeteria. (あそこの席が空きましたね、あそこに座りましょう) 〇 明ける ・ I’d like to have a meeting once the holiday is over. (連休明けにでも打合わせていただきたいですが) ・ Starting into a book at night ,morning suddenly appears. (夢中で本を読んでいたら、夜が明けてしまった) ・ Two people are discussing the weather during the rainy season. (梅雨なのに、もう雨も降らずに毎日いい天気ですね) ・ Sending a greeting in December to someone for the first time in a long time. (お元気ですか、私は年内はとても忙しいのですが、年が明けたら久しぶりに会いませんか) < ひく > 〇 引く ・ A man doing a street performance is talking. (ほかの人の気持ちを引くときに使う) ・ The written explanation of a 10% discount coupon of a department store.(この割引券をお持ちの方は、お買い上げ金額から10パーセントお引きいたします) 〇 弾く ・ To play a stringed, or keyboard musical instrument. (弦楽器や鍵盤楽器を演奏する) 〇 ひく ・ To run over something. (何かをひいて通り過ぎる) 彼女のノートには、こうした類の例文や語彙がびっしり記録されていました。ちなみに、彼女は東京滞在3年間、目黒区教育委員会主催の日本語教室に通い、最終的には長沼式新現代日本語Ⅲ(中級)のテキストを使って学習していたようです。 こうした彼女の日本語学習法は、他の誰にでも真似の出来るものではありません。自分に合った(発達段階に合った)無理のない方法を自分なりに見つけ出して、それを継続することです。この彼女のノートを見させていただき、私は現職時代(東京都立ろう学校長時代)に小学部6年生の担任教師が国語の時間に「ことば集め」の勉強と称して、次のような指導をしていた場面を思い出しました。 教師:「〇〇をかける」ということばを皆で集めてみましょう。」 「ノートに3つ書けたら3年生レベル、4つ書けたら4年生レベル、7つ書けた人は6年生レベル、それ以上書けた人は中学生レベルだよ。さあ、5分間で考えてみよう。」 この問いかけに対し生徒たちからは、次のような答えがあがったように記憶しています。 生徒:「電話をかける」、「声をかける」、「字が書ける」、「水をかける」、「橋をかける」、「アイロンをかける」、「運動場をかける」、「服をかける」、「時間をかける」、「気にかける」、「月がかける」、「命をかける」等などといった「かける」を使った短文が発 表されました。 こうした授業風景は、現職時代によく目にしましたし、現在勤務しているラスべガス学園においても、それぞれの教室で子どもたちの発達段階に応じて、遊び感覚をとり入れた「語彙の拡充」を意識した指導が見られます。 例えば、幼稚園では、「〇のつくことば」を言ってみましょう。といったことば集め学習や小学部低学年では、「しりとり」や「なぞなぞ」、「かるた遊び」といた遊び感覚のものや高学年では、「ことわざ集め」、「好きな言葉集め」あるいは、漢字学習では、「漢字ビンゴ」といった子どもたちが気軽に楽しみながら学べる学習が取り入れられています。 前述の「読書」や日本への一時帰国は勿論、語彙の拡充にとって大きな働きをしますが、普段の日常生活の中でも、ちょっとした心がけ次第では豊かな語彙を身に付ける機会はいくらでもあります。 これまで、いくつかの例を紹介しましたが、その時だけの学びでは定着しません。いくら言葉を知っていても、それだけでは絵に描いた餅です。その言葉を文章に使ったり、知っている言葉を使って友達と会話を交わす機会をつくって、その言葉を本物にさせることです。 学校の教師は勿論、ご家庭にあっても家族の方々のちょとした意識の持ち方次第で語彙力はみちがえる程豊かになります。 さあ、皆さん、あまり気張らずに努力してみましょう。 (文責 関) 8/24/14

「日本の学校への体験入学」

6月に入り、現地校の夏休みが迫り、本校の子どもたちの中には日本への一時帰国を準備している家庭が多く見られます。本校は、7月5日より夏休みに入りますが、現地校の夏休みが始まると各クラス共、在籍子どもたちの出席者数が極端に少なくなり、クラスによっては出席者がゼロのクラスも出てきます。日本の小・中学校の夏休みは、7月20日前後からですので、こうした子どもたちの中には6月上旬から体験入学をしますと実質6~7週間の体験入学が経験できるのです。本校での6月分の授業出席3~4日分を欠席(実際には、体験入学受け入れ校校長の証明があれば、その出席日数に応じて本校での欠席日数分が相殺されます)しても、アメリカ生活では得難い貴重な諸々の体験を積むことができるのです。 その貴重な体験とは、まず何といっても「日本語の環境」に囲まれた生活です。朝から夜まで、いやおうなしに日本語環境の中にどっぷり浸かり、自然な形で日本語習得のための体験ができることです。お子さんによっては、初めは日本語が十分理解できずに苦痛を感じる子もおられるかもしれません。しかし、これも時間が解決してくれます。日が経つにつれ会話の中身や文の前後関係等から少しずつ理解できる言葉が増えてきます。この際、自分が話す言葉が少し位間違っていても恥ずかしがらずに積極的な態度でコミュニケーションを図ることです。もし、間違った表現をしたとしても、そこで指摘を受け、正しい話し方や表現のし方を学ぶよい機会ともなります。 また、他人が話している時には、よく耳をそばだて聴く姿勢が大切です。そのことによって、自分にはない(知らない)言葉や表現のし方を身につけるきっかけになるのです。 体験入学をして帰国した子どもによっては、2学期の補習授業校の教室で話す日本語が、見違えるほど上達し、しかも自信をもって日本語によるコミュニケーションを図っている子を毎年目にしてきました。 やはり、お子さん一人ひとりの日本滞在中の心構えによって、その日本語習得の度合いもちがってきています。大相撲の外国人力士が流暢な日本語で会話ができるのは、相撲部屋での生活が24時間日本語環境にあるからです。 次に貴重なのは、子どもたちの五感を通して日本の自然や文化、あるいは風俗習慣といった諸々のものに触れる機会が得られることです。滞在中の日々の生活の一つひとつが全て初めての体験であったり、珍しかったりで毎日が驚きの連続であろうかと思います。そうした中で、日本の良さや自然の美しさ等を十分感得しえるのです。そして、自分たちが住むアメリカの生活とのちがいや物の考え方のちがい等を知る機会ともなります。ひいては、そのことがアメリカ人と日本人の国民性のちがいになっていることが理解できるようになる時が来ます。 今、主たる貴重な体験を記しましたが、実は、これらの体験が補習授業校での教科学習に大きな威力を発揮するのです。と言いますのも、補習授業校の授業は、日本の文部科学省の定めた学習指導要領に沿って作成された教科書(本校では、国語と算数・数学)を使って行われているからです。その教科書の内容は、日本に住む子どもたちを対象とした記述ですので、海外に住む(特に、日本での生活経験のない子)子どもたちには、理解し難い言葉や表現、挿絵、写真等が多々使用されているのです。このため、補習授業校で学ぶ子どもたちにとって、教科学習において、いくつかの課題が生じてきています。その主なものは、次のようなものです。 1.学習内容の理解に必要な言葉を知らない。 2.授業展開に必要な言葉(学習用語)を知らないために学習がうまく進まない。 3.教科書の文が理解できず、内容を読み取ることができない。 と言った実態が見られますが、日本での生活を体験した子どもたちにとってはこれ等の課題がいく分かは解消されますし、学習単元によっては、子どもたちの理解の手助けになります。要するに、体験入学や日本での生活で得た諸々の経験は、補習授業校でのそれぞれの子どもたちの教科学習に大いに役立っているのです。 この他、体験入学によって日本の学校文化を直接体験できることは、子どもたちにとって興味・関心のあるところであり、アメリカでの生活では体験することのできない貴重なものです。 例えば、学校給食がその一つです。体験入学を経験した子どもたちの中で一番印象強く残っているものの一つにこの学校給食があります。学校の全員が食堂であるいは、各教室で全校同一の献立による栄養バランスを考えた食事を摂るのですから、アメリカの学校生活では考えられないことです。しかも、盛り付けや配膳、後片付け等も当番制による子どもたちの任務として位置づけられているのでその役割をきちんと果たすことが子ども同士の信頼関係にもつながっているのです。こうして、日本での貴重な体験入学を経験した子どもたちは、日米それぞれの文化や風俗・習慣を身につけ、将来、両国の架け橋的存在として、日米両国の発展に貢献してくれることが期待されます。 ( 文責 関 ) 6/11/14

「聞く・話す」 新年度が始まり、学校も新入生を迎えて活気に満ち溢れています。今回は「聞く・話す」ことについて触れてみたいと思います。 私たち人間にとって、日々の生活を営む上で「聞く・話す」活動は、欠かすことのできない重要なコミュニケーション手段です。私たちが、この世に生まれて周囲の環境音の一つとして話声音を耳にしながら無意識のうちに自然な形で話しことばを自分のものにしてきました。このように話すことは、聞くことと表裏一体の関係にあります。 ご自分のお子さんをバイリンガルに育てようと考えておられるご家庭は、できるだけ早い時期に、将来お子さんにどの程度の日本語力を期待するのか、その教育方針について話し合いをされ、その方針に基づきできるだけ早い時期にスタートされるのが賢明です。 子どもたちは、自分を取り巻く環境に大きく影響されます。日々の生活の中で親御さんや他の兄姉が意識して日本語で会話をする日本語環境を整えてやれば、子どもたちもその影響を受け、大きく変わっていきます。 このことは、国際結婚家庭の場合、いずれかの親御さんの理解がないと難しいかと思います。しかし、日本語を母語とする親御さんが積極的に日本語で会話をし、子どもたちにも日本語で話させることが大切です。英語は、いずれ現地校に入学すれば身についてきます。 この際のことばかけは、場や状況に応じ、またお子さんの発達段階に応じた理解しやすいことばで、しかも、ていねいなことばで最後まできちんと話しかけることです。 親御さんは、忙しさのあまり、ついことばを短縮して言ってしまう場合があります。例えば、「早く!、早く!」と言って、親御さんがお子さんを焦らせることもよくあります。しかし、お子さんはその意味が分からないことが多いのです。「早くごはんを食べないとお母さんは片付けられませんよ」と主語と述語をはっきりさせ、文章にして話すことが大切です。親御さんのことば遣い方からお子さんはたくさんのことを学びます。 特に、6~8歳の頃は語彙が爆発的に増える時期で、ことばへの関心が高く吸収力も旺盛です。この時期に多くのことばに触れることは、言語能力や読書力、コミュニケーション能力を身につけさせるためにも重要です。お子さんが幼稚園(本校では3歳から)や小学校の学齢期に達しましたら、たとえ週1回とはいえ、日本語環境の整った、しかも同年齢のお子さんが在籍している補習授業校へ就学させるのがお子さん方にとって日本語に馴れ親しむ早道です。 本校では、こうした日本語力の充実や定着を目指して毎年年度末の3月に普通部では、学習発表会を行っています。それまで学習してきた国語教材の一つを選んで、劇化したものや詩や文章の朗読、あるいは全く独自に考えた作品を発表したりとその内容は多彩です。 国際部は、ここ数年日本語スピーチコンテストとして、事前に学習レベル別に取り決めた使用語文数やスピーチ持ち時間等に従い各生徒が自分の趣味や家族のこと、あるいは将来の夢等思い思いの話題を他生徒や保護者の前で発表しています。スピーチ終了後、審査結果によって各クラス毎に優秀者を表彰しています。

現地校では、発達段階に応じて比較的早い時期からプレゼンテーションやディベートに類した学習活動を行い、自分の考えや意見を他の生徒の前で述べたり、発表したりする活動に慣れているはずですが、いざ日本語での話す活動になるとなかなか思うように自己表現できない生徒も見受けられます。これらの生徒は、普段生活の中で日本語による会話がなされていないか不十分であるために、事前準備をしたとはいえ、その内容が十分自分のものになっていないためかと思われます。

筆者は、現職時代に耳のきこえの悪い子どもたち(聴覚障害児)の教育に携わった経験があります。これらの子どもたちが日本語を獲得する(手話ではない音声言語)ため、残された聴力を活用しながら発声・発語の訓練をはじめ、学校と家庭が一体となって「聞く」、「話す」、「書く」、「読む」等の日本語獲得のために血のにじむような努力を日夜続けていました。当時よく言われたのは、このような子どもたちを「ことばのお風呂につけろ!」ということでした。 こうした聴覚障害のある子どもたちの日本語獲得の努力にくらべましたら健常児の日本語習得は、本人や保護者が自覚すれば、それ程難しいとは言えないように思います。 ここで、日本語による良いスピーチのための条件を2,3あげてみますのでご参考にしていただければと思います。

3.聞いている人の立場に立つこと。スピーチは自分の考えを一方的にことばにすることとはちがいます。相手を意識して、分かりやすく興味をもって聞いてくれるように工夫することが大切です。 以上、こうしたことを意識しながら、日々努力を重ねることが大切です。その先には、明るい未来が広がります。 お子さん方が、英語と日本語の両者を十二分に習得され、それらを上手く使い分け、国際社会で活躍されますことを期待しております。 (文責 関

「読書」

今年度、本校は子どもたちの年間努力目標として、「読書をしよう」というテーマを掲げて全校で取り組んでまいりました。これまでなかった図書室を大家であるクラーク高校のご理解で設置し、10分間の業間休み時間を活用して図書の借り出し、簡単な読書や調べ等の活動をしています。蔵書数は、決して多いとは言えませんが、海外子女教育振興財団による教材整備事業による図書や他校(あさひ学園等)及び篤志家等のご好意による寄贈図書が主たるものです。 読書は「心の糧」と言われますように、私たち人間の精神生活にとって大きな影響を及ぼす心の栄養源です。しかし、最近はスマートフォン等通信機器の普及やテレビの影響で読書を楽しむ人口が減少していると言われています。筆者などは、むしろ日本を離れて生活していますと無性に日本語の活字が恋しく感じられ、日本の図書や新聞を愛読している毎日です。 子どもたちにとって日本語の読書は、海外で生活している日本の子どもたちや当地生まれ育ちで、すでに日本語の読み書きができる子どもたちにとって、これまで身につけた日本語の維持発展に役立ち、今、日本語を学んでいる子どもたちにとっても話し言葉と活字を結びつける貴重な機会です。いずれの子どもたちにしても、意図的に日本語の本に親しむ機会をもってほしいものです。 日本語の本を読むことによって、自然な形で数多くの日本語の語彙や文型、文体に出会い、子どもたちの感性を磨き、生きる力を育てます。 筆者は、つい先日まで日本の大学院に3年間留学していたアメリカ女性の日本語学習の相手をしてきました。彼女は日本語で流暢とまではゆきませんが、私に通じる、しかも敬語まで使って話ができる日本語力を持ち合わせていました。彼女に、その日本語力を身につけた苦労話を聞きますとやはり、日本人と積極的に日本語で話し、日本語の本を漫画本から始め、気楽に読める雑誌や一般図書を時間をみつけてはよく読んだとのことでした。その努力が、今日の彼女の日本語力になってきているのです。

(文責 関) 1/27/14

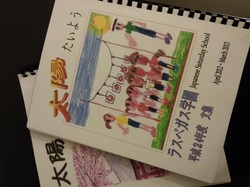

ラスベガス学園の今

皆さん、こんにちは。ラスベガス学園です。本校は、日本の文部科学省認可の日本語補習授業校として設立され、幼稚部(4,5歳児)及び日本語による教科(国語、算数数学)を学ぶ普通部と日本語を学ぶ国際部から成っています。 補習授業校の設立目的は、日本から親御さんの勤務により來米した子どもたちが現地校に通学しながら土曜日のみ補習校で学び、再び日本国内の学校に編入した際にスムーズに適応できるよう基幹教科の基礎的基本的知識・技能及び日本の学校文化を日本語によって学習する教育施設です。従って、本来は将来日本に帰国する子どもたちを教育対象としておりますが、本校においては、これらの子どもたちは少なく、当地アメリカで生まれ育った永住の子どもたちの割合が多いのが現状です。 在籍している子どもたちは、毎週土曜日登校し、それぞれの部(園)の教育目標の達成を目指して学習に励んでいます。これらの子どもたちは、最終的には、それぞれの発達段階や学習レベルに応じて自分のことば(日本語)で自己表現(話す、書く)できることを目指しています。 折りしも、今1年間の学習の成果のまとめとも言うべくイヤーブック(文集)の編集作業に取り組んでいます。 子どもたちが、日々の生活の中で体験して「感じたこと」「思ったこと」また自分の将来をみつめての「考え」や世の中の出来事や社会状況等を見て「考えたこと」あるいは読書後の感想等とその内容は多彩ですが、どの子の文章も発達段階や学習レベルに応じた本人の日常生活の中での素直な心の動きや思いがよく表現されています。 子どもたちにとって、普段、日本語で何気なく話していることでも、いざ日本語で文章に書き表すとなりますとかなりの抵抗を感じ、それなりの努力を必要とします。それでも、本人の努力は勿論、学校や家庭での指導の成果が紙面上に散見されます。そのいくつかの例を昨年度のイヤーブックから文中のワンフレーズや語句を列挙してみますと次のような表現が見られました。 「それなので~」(小2)、「でも~」(小2,3)、「部屋によっては~」(小4) 「うにょうにょ動いて」(小4)、「すい理」(小5)、「強引に~」(小5)、「~さえも知りません」(小6)、「ちなみに」(小6)、「一生涯」(中1)、「さかのぼって~」(中1)、「必要があったものの ~ 途絶えてしまいました」(中1)、「せめて家族や友達には~」(中1)、「やりきれない気持ち」(中2)、「成果を出し切る」(中2)、「宿題をこなす」(中3)、「かけがいのない大切な仲間」(中3) これ等の例はごく一部ですが、どの子もこのような表現ができるとは必ずしも言えません。 バイリンガルな人間を育成していくことは、容易なことではありませんが、幼少時から適切な日本語環境を整え、継続的な努力を積み重ねて行くことによって、将来、日本語で適切なことばを使って自分の意思が発言でき、正しい文章を書き表すことができるようになると私は確信しています。 本校は、これらの力を身につけた子どもを育てていくべく毎週土曜日の授業を充実させ、一人ひとりの子どもの実態に応じた指導に力を注いでいます。 (文責 関) 12/14/13 夏の体験入学 ③

やっとラスベガスでも涼しさをかんじられる時期になりましたね。。。と、呑気に言っている間に急に寒くなり、私はいつも体調を崩してしまうので、皆さんも風邪などひかれませんように。 さて、夏の体験入学③とタイトルをつけましたが、コラムを書くのを怠けていたので、もう既に11月に入ってしまいました。お恥ずかしい。まぁ、気を取り直して、今回の夏の日本帰国の間に私が感じたことをもう少し書いてみたいと思います。 私が一番強く感じたこと、それは「海外で生活し、日本語を勉強している子供達のその努力が、これからもっと日本で活かされるのではないか。」ということでした。私自身、自分の子供に日本語を学ばせている理由は、大きく二つあります。第一に、「日本の家族とコミュニケーションがとれる事。」第二に「アメリカで生活する子供達のアイデンティティーを確立するうえで、日本語を勉強する事は重要だと私が信じているから。」でした。将来それをどう活かすかは、子供次第だと。しかし、アメリカ、日本でも起きている経済不況の中、アメリカで生活をしながら日本語を勉強していることが、将来、子供達が就職する際に、活かされるともっと良いなと考え始めた今。今回日本に帰ってみて、もしかしたらその夢が現実になるのでは、と思わせてくれるようなニュースが、日本で聞かれました。日本のグローバル化を勧めるにあたり、企業が欲している人材は、単に英語を身につけているだけではなく、英語が出来るのは当たり前、海外で生活し、その国の文化を理解し、その国の人と対等に話が出来る人だということです。勿論、日本語が理解できる事が大きなプラスになります。(どのくらいの日本語力を要求されるかも、大きな課題になりますが・・・・。)世の中そんなに甘くないのは、英語は単に手段であって、武器にはなりません。何か得意なスキルを要求されるようです。勿論以前から、そのような優秀な人材は求められていたと思いますが、今までは、その門は主に帰国子女対象だったように感じます。それが、現在ではもっと多くの優秀な留学生を受け入れる大学、企業が多くなった事です。現に、某有名大学が、4月入学から9月入学の導入を検討中だとか。また、英語で授業を受けることもできるそうです。勿論、色々な問題点はあるようです。きちんと英語で教鞭がとれる教員が少ない事、また就職が決まっても、入社が4月になり、卒業と入社までの時期のずれが起ってしまう事など。しかし重要な事は、大学や企業が人材の受け入れ態勢を大きく変えようとしていることです。実際に動き出しているということです。これから、処々の問題点が改善される事を期待しています。 興味深いもう一つのお話し。知り合いのご子息は、生まれも育ちもアメリカ。帰国子女ではないのですが、大学は日本の大学に入学し、同大学の大学院を卒業。それも超有名な、入学がとて~も難しい某一流大学に。語学に関しては、セミリンガルでもない、りっぱなバイリンガルでした。その彼の日本での活躍はチラホラ聞こえてきていたのですが、彼が行っている活動の中で、アメリカの仲間(日本人ばかりではありません。ハーフのお子さんもです。)を集め、自分達の特技を活かして社会に貢献する活動を行ってるのです。残念ながら彼の許可をとっていないので、詳しい事はお知らせする事は出来ないのですが、そんなつながりもあるのだなぁ、と嬉しくなるお話しでした。 最後に、勘違いをしていただきたくはないのですが、生活の基盤がアメリカにある子供達が日本で就職すればよい、と言っているのではありません。あくまでも、日本語を学習している事がきっかけで、子供達の活躍の場が、人とのつながりが、もっと広がる事を期待しているのです。 私も二人の子供の母親です。子供の将来の事は、他の親御さんと同じ様に、不安に感じています。 その子供達を支えている親御さんたちの苦労もすごくよく分かります。それで、今回は希望的観測で、お話をしてしまいましたが、一緒にワクワクしていただけましたでしょうか? 11/2/11 夏の体験入学 ②

このたび東北地方太平洋沖地震におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様、そのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。 皆様の安全と、一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 皆さん、ラスベガスも暑い日が続いていますね。 6月の一ヶ月間を日本にいた私。 ただでさえ梅雨の時期で雨の多い中、九州の実家では、今年は更に雨の日が多かったように思います。 あまり外出はできませんでしたが、それでも、今年も無事、怪我もせず、学校を嫌がるわけでもなく、長男(三年生)も次男(一年生)も体験入学を終えてくれました。 今回はその話しをします。 5月中にアメリカから、登校する予定の学校の教頭先生とお話しをさせて頂き、体験入学希望の旨を連絡、実家に着き次第学校に向かい、書類を書き込みました。 その際に教頭先生に、長男が、「お兄ちゃんは、給食って何だか覚えてる?」と聞かれ、毎日アメリカの学校にお弁当を持っていくせいか、長男は「学校で食べるお弁当。」と答え、「う~ん、ちょっと違うな~。」と給食の説明から始まった今年の体験入学でした。 私は早速、必要な物をリストアップし、買い物へ。 去年の長男の上靴を次男にまわし、長男用の上靴を靴屋さんで購入。名札も用意しました。 次男用の上靴入れ、給食時用のテーブルクロスは、去年同様おばあちゃんの手作りで、購入の必要はありませんでした。 感謝です。 ノート等も購入したのですが、担任の先生にマスの数などを聞いてからの購入の方が良かったようです。 使えなかったノートもありました。 さぁ、いよいよ初日、月曜日の朝。 嬉しい事に、去年長男の担任をしてくださった先生が、長男を見つけ、声をかけてくれました。 そこで、長男の緊張が一機にほぐれ、顔には笑顔が。校長室に通され、それぞれの担任の先生とのご対面。 その後それぞれのクラスに行き、今度はクラスメートとのご対面。 今回私が一番心配したのは、日本の学校に初めて通う次男。 それでも担任の先生の助けをかりながら、何とか自己紹介ができました。 あ~見ている私も緊張しましたよ。 本当に。 こんな風に始った子供たちの体験入学。 素晴らしい先生方と、優しいクラスメート達にめぐまれた、二人。 ほとんど毎日給食も御代わりをして、充分に日本での体験入学を楽しんだようでした。 最後に、次男の担任のK先生(教師歴ン十年、かなりのベテラン先生)に、教育に関するインタビューをさせて頂いたので、その興味深いお話しについて書きます。 日本語というより、学習全般において何が大事なのか、親として何を重点において毎日子供と接すれば良いのか?という質問に対して、やはり一番大切なのは基礎。 年齢に合わせた、当然知っておくべき言葉(国語に関するものだけでなく)をしっかりと身につけているか。 しかし言葉とは日常の生活の中で親が子に語りかけ、教えながら自然と身についていくもの。 ある日先生が、「夏至」って知ってますか?と児童に尋ねると、難しいそうな言葉なのに、「あっ、それ家で聞いた事がある!!」と答える子もいるとか。 難しい言葉を知っていることがすごい事ではなく、家族の会話が多いことが伺えますよね。 また、小学生の間は「リビング学習」が良いという事が最近日本では言われていることも教えていただきました。 アメリカに戻って来てから、Yutubeで「情熱大陸」という番組の2011年5月8日放送に、教育評論家 尾木直樹さんが出演していました。 その中でもリビング学習の事について語られていたのですが、東京大学の学生の約5割の生徒がリビング学習をしていたというデーターがあるらしいのです。 つまり、お母さんがいる台所が子供にとっては、一番安心する場所で、集中力が高まるということでした。 また、K先生とのインタビューの内容に戻りますが、K先生は「子供が分からない。」と来たら、「調べなさい。」はダメだということでした。 やはり傍について、一緒に調べてあげることが大事のようです。 また、これはかなり私には新鮮な情報だったのですが、“読み聞かせ”は何歳になっても良い、との事。 例え自分で本が読めるようになっても、子供が「本読んで~。」と来たら、どんどん読んであげて下さい、と言われました。 次回も、この続きを書いていきたいと思いますので、ここで終わりじゃないですよ~!!。 7-23-11 夏の体験入学 ①

まずは、このたび東北地方太平洋沖地震におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様、そのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。 皆様の安全と、一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 今回は、長い夏休みを前にして、日本の公立学校での体験入学について書きたいと思います。 日本の学校で体験入学を希望する際は、住民票を戻し、その住民票の住所をもとにして決められた学校の教頭先生に連絡を取られることを勧めます。 私の体験では、最初に地元の市の教育課に問い合わせをしたのですが、担当の方に「通う学校に連絡をするように。」と言われ、その後、教頭先生とお話しをした所、「市への手続きは全て学校がします。」ということだったので、実際に“市の教育課に出向いて、書類を書く。”ということはありませんでした。 そして、学校に通い始める数日前に学校に行き、入学手続きをしました。 他のお母様方からの情報も似たようなものでした。(地域によって違いがあるでしょうが。) ここからは、主に私と息子の経験話になります。 初めての体験入学は長男が4歳の時、友人の子供が通っていた幼保育園。だから、遅くまで子供をあずかってくれまいした。 とにかく日本語習得のために、と朝8時半から5時まであずけたのですが、最初の頃は楽しく通っていたのですが、3週間目になると、だんだん本性を表し、はしゃぎ過ぎて先生に注意されるようになり、最後の方では行きたがらなくなり、何とかおだてて通わせた事を覚えています。 しかし、長くあずけた割には期待したほど日本語は上達せず、むしろ、私の両親と過ごしていた方が、リラックスしてよく日本語が出ていたので、翌年からは、幼稚園にはあずけずに、図書館と児童館によく連れて行きました。 今、思い直すと、新しい環境の中で長時間緊張の連続で、日本語も上手く出ず、先生にも注意され、日本語習得どころではなかったのでしょう。 親としても反省、反省の苦い思い出です。 これは、あくまでも私の体験であり、私の生徒さんの中には、日本の幼稚園で、本当にアメリカから来たの?というぐらいに、幼稚園での体験入学を満喫したお子さんもいらっしゃいますよ。 そして、去年初めての小学校での体験入学。 一番大変だった事は、短い体験入学とはいえ、購入すべき物が多く、少し大変でした。 まずは教科書。 私の場合は、「学校に在庫がない。」ということで、全ての教科ではないのですが、本屋さんで教科書を何冊か購入しました。(意外に安かったので、驚きました。)「学校が、貸してくれた。」という方もいました。 そして、給食時に使うテーブルマット、体育服+ゼッケン、水着+水着用ゼッケン+水泳帽、上履き+上履き入れ等々、勿論体験授業を受ける日数や時期によって、そろえる物も違ってくるでしょう。 また、学校側も「何でも良いですよ。」ということだったのですが、私の場合は約3週間の体験だったので、やはり他のお子さんとあまりにも違う、というのでは少し子供がかわいそうだと思っていたら、幸運にも実家の母が全て手作りで、手さげ袋、給食時に使うテーブルマット、上履き入れ等を夜な夜な作ってくれたので、子供は悲しい想いをせずに済み、母に感謝、感謝でした。 しかし、ランドセルだけは我慢してもらい、アメリカから持参したバックパックを使いました。 でもやはり、我が家の事情を知らない児童から、「ね~、どうしてランドセルじゃないの?」と聞かれ、息子は少しムッとして、「アメリカから来てるからだよ!」とハッキリ言っておりました。いじけずに、そう言えた息子を頼もしく感じました。ランドセルに関しては、私の知り合いは、Yahooのオークションで早め(やはりランドセルが一番売れる時期)に安く購入された方もいましたよ。 小学校での初体験入学。 親も子も戸惑うことが多かったのですが、とても良い先生に恵まれ、28名の優しいクラスメートにも出会い、登下校時には他のクラスのお子さんともお友達になり、お勉強もなんとか頑張り、充実した夏休みを過ごせたように思います。 私自身も、何度かクラスを見学させていただき、日本の先生の細やかな指導を拝見し、多くの事を勉強させて頂きました。 さぁ~今年は、長男が3年生、次男が1年生での体験入学、怪我もせずに無事終わることができるか少し心配ですが、体験入学をする、しないにかかわらず、皆さん、この長い夏休みも、子供の成長に一喜一憂しましょうね。 5/18/11

親の勘違い?!

このコラムの初回にバイリンガル教育において、“親のイライラをと怒りを少しでも和らげることが大事” と書きましたが、この親御さんの“イライラや怒り”というのは、どこから来るものなのか、というところを今回は書いてみたいと思います。 私が親御さんとお話しをして、そして実際に自分で子育てをしながら強く感じるのは、親のイライラや怒りは、親御さんの「大きな勘違い」からくるものではないかと感じます。 日本語が既に身についた親にとっては、多くのことが知っていて当然の事。 だから子供が知らないことや、日本語の問題が解けないことは、親は「知っていて当たり前なのに!」「こんな事も知らなかったの?」「これくらいも分からないの?」とすぐ感情的になってしまう事が、イライラや怒りにつながっているのです。 例えば、花の名前一つにとっても、チューリップの絵を見せて、「この花の名前はなあに?」と親が質問する「子供は知らない。」と平気な顔をして答える。 親は「え~あなたこんな言葉も知らないの?」と我が子ながらに、また我が子であるが故に腹がたつと同時に(こんな事も知らないなんて、日本語大丈夫かしら?)と心配になる、その親の腹立ちや不安がイライラや怒りをうむ。 でも考えても見て下さい。 例え、以前チューリップという単語を親が教えたとしても、普段あまり日本語でその単語を聞かなければ使わなければ、子供は言葉を忘れてしまいます。 或いは、今までに自分の子供にもしその単語を日本語で教えていなければ、その子供はその単語を知るよしも無いのです。 語学習得の難しいところは、全ての単語、例えそれが、当然知っておいてもらいたい単語でも、親がどんなに頑張っても全てをカバーする事はかなり困難だということです。 ですから、そこで腹を立てずに、(ここからが、スタート!!)と思い直し、また新たにその単語について話をしてあげれば良いと思います。 2011年、新たな年を迎え、日本語教育を頑張っていっらしゃる皆さん、今年も試行錯誤しながら一緒に頑張りましょう。 1-17-11 話し言葉(会話力)②

会話の中で新しく習得した言葉が正しく使われるには、その言葉の意味を国語の問題集の中で理解しただけでは、なかなか出てきません。 私の生徒さんの中にも、授業の中である言葉の意味を聞くと、正しく答える事が出来るのですが、その言葉を会話の中で考えずに自然に使っているかというと残念ながらそうではありません。 やはり大人や友達の会話、テレビの中の会話、物語の中でのセリフの中で、その言葉を聞き、目にする機会(家庭内外)を増やす事で、一層その言葉に対する理解が深まり、会話の中に新しい言葉を取り入れる事が出来るようになるのです。 付け加えて、日本語のテレビ番組や映画(バイリンガルの専門書では、テレビ、映画、マンガも日本語に触れる一つの手段としてみなされているので、テレビ・マンガ反対派の方、どうかご理解を。)をお子さんに見せる場合、お忙しいとは思いますが、少しの時間でも良いので、是非親御さんも一緒に観て、楽しんでください。 そして、車の中などの何気ない会話の中にその観たテレビの内容について話をしてみて下さい。 子供は親が自分の好きなものに興味をもってくれるのをとても喜びます。 お子さんの好きなものなら何でも良いのです。 是非お子さんの好きなもの(事)を知って下さい。 そしてその事を日本語でいっぱい質問してあげてください。 会話が弾むこと間違いなし!! 今までの話で、「アメリカで生活していくのに、そんなに日本語ばかりに時間と労力をかける事は出来ない。」と思われる親御さんもいるでしょう。 しかし、考えてみてください。 お子さんが小学校に上がれば、6~7時間は英語漬けになります。 当たり前ですが、現地校では、英語を聞き、それを英語で理解し、英語で考え答えを出す、という作業を週に5日間しているわけですから、学年が上がるにつれ、英語の力はその年齢の知的レベルに合ったものが、身についてくるでしょう。家庭でのある一定の時間を日本語漬けにしても、あまり現地校に影響はないと思います。 『アメリカで育つ日本の子供たち』という書物の中で、「継承語としての日本語の会話力は、支援が無い場合、年齢を重ねるにしたがい弱くなり、会話力が弱くなると学習言語としての日本語力も育たなくなります。」加えて「日本語を第一言語として習得した子供でも、日本語支援が無い場合、小学校3年生までの間に確実に日本語能力が落ちる」と書かれています。 つまり、親御さんが家庭内外で日本語を聞く、話す機会を作り続けてあげないと、自然と日本語力は落ちていくのです。 確かに高学年になればなる程、現地校の宿題も増え、内容も難しいものになってきます。 スポーツや他の活動に参加すれば、親御さんとの時間も減ってくる事でしょう。 それ故、出来る限りチャンスを見計らって、ある一定の時間を日本語漬けにして欲しいと思います。 日本語を聞き、それを日本語で理解し、日本語で答える。 一日の中でその時間を作る習慣を早い時期から生活の中に定着させる事が大切だと、私自身の反省も含めて(私も子育て中!!)、感じています。 11-29-10 話し言葉(会話力)①

前回の内容で、少し「バイリンガル教育を進めていく上での親としての余裕のある覚悟」は出来ましたか? 今回は、「話し言葉(会話力)」について。 前回、“子供が習得して欲しいレベルを決める。”という項目の中で、“簡単な日常会話が出来れば良い(日常会話のレベルも様々であるが・・・・。)”と書きましたが、この“日常会話のレベルを上げる。”というのは多くの親御さんが望んでいるいる事ですが、実はかなり難しいことなのです。 私の知り合いのお子さん(当時中学生)は、英語だけでなく、日本語も良くでき、敬語もきちんと使い分けることが出来ました。 私は「どうしたらそんな風になれるのですか。」と聞くと、そのお子さんのお母さんは、お子さんが日本語を話した際の言葉の間違いを、根気強く訂正したそうです。 その当時、私自身は子供がいませんでしたので、「なるほど!」と感心しただけでしたが、今自分自身子供を持ってみて、その大変さが身にしみます。 会話の流れが止まってしまいますし、訂正し、言い直しをさせる時間も取られます。 したがってこの作業は親御さんのかなりの根気が必要となり、また親御さんとお子さんとのコミュニケーションがよく取れていることも必要となります。 そうでなければ、子供も日本語を話すのが嫌になるでしょう。 しかしこの作業は、試してみる価値はあります。 訂正する頻度、場所はご家庭で調整が出来ると思います。 気を付けて頂きたいことは、日頃からお子さんに日本語を話すときは必ず日本語だけにする。 日本語のセンテンスの中に英語を混ぜてはいけません。 “子供が分からないだろうから”と日本語中に英語の単語を入れてはいけません。 勿論家庭の団欒の中で英語を話す機会もあるでしょう。 その際は、英語だけにして下さい。 日本語を話す時は、親御さんの頭も日本語モードに切り替えて下さい。 お子さんも同じ様に頭の中を切り替えようとするはずです。 以上の事に気をつけて、すぐに効果は出ませんが、これから数年後の結果を楽しみにされて、是非この「面倒な作業」を行ってみてください。 お子さんが新しい言葉をふと会話の中で使っているのを聞けば、喜び倍増、やる気も出てきますよ。 11-18-10 バイリンガル教育について

バイリンガル教育というと、「親が家庭で日本語で話しかけ、アメリカの学校に通っていればバイリンガルなれる」と思っていらっしゃる親御さんも多いかと思います。 特に小さいお子さんをお持ちの方はそうではないでしょうか。 残念ながら決してそうではありませんし、専門家に言わせると、二つの言語を母国語のように高いレベルで使い分けていバイリンガル」というのは、本当にまれだそうです。 まず、バイリンガルにお子さんを育てるには、親子共々の並々ならぬ努力が必要になります。 毎日のまさに積み重ねが重要になってきます。 ところが一概に努力だけで親が理想とするバイリンガルに育つかというと、そうでもありません。 それはお子さんによって、言語に対する順応性が違うからです。 授業をしていて、「この子は言葉に関してはすぐに頭に入るが、数に関しては時間をかける必要があるな」と感じることがあります。 また、お子さんの性格によっても言語習得の速度が違います。 やはりおしゃべりが好きな子、小さい頃から大人の話す事を真似するのが好きな子、こういった性格のお子さんは会話が上手になり、読み書きにもそれが大いに影響を与えます。 勿論日本語にあまり興味が無いお子さんだって、親の努力によって日本語能力をつけていきますが、習得速度に多少の違いはあるかと思います。 *習得速度に違いがあっても、それは最終的な日本語能力とは関係ないと思います。 また、日本語環境の違い(日本語を話す人と一日に過ごす時間の割合等)が大きく日本語習得に影響する事はいうまでもありません。 それでは、バイリンガル教育をしていく上で何を気をつければいいのでしょう。 未熟ながら、今までの教師としての経験と、読んできた教育書に書かれた内容とを照らし合わせた上での考えを少し書かせて頂きます。まずバイリンガル教育を始めるにあたり、 ①日本語教育は山あり谷ありだという事を認識し、困難な時は、細く長く続けていく事が大切だということを心に刻む。決して諦めない。二ヶ国語を学習しているわが子をスゴイと思う。またその環境を整えている、自分も偉いと思う。(本当に大変ですものね。) ②最初に親が子供が習得して欲しい日本語のレベルを考えてみる。(目標が定まり、無駄な不安やイライラがなくなるかも。) *簡単な日常会話が出来れば良い。(日常会話のレベルも様々であるが・・・。) *小学校6年生までの読み書きは習得して欲しい。 *中学校3年生までの読み書きは習得して欲しい。 などなど。 要は子供に日本語を学習させるにあたって避けられない親のイライラと怒りを、簡単ではありませんが、少しでも和らげる事が大切だと思います。 11-2-10 |

1995年9月創立。ラスベガス唯一の日本語補習校です。毎週土曜日に授業を行っております。

入学希望、教員応募等のお問い合わせは ラスベガス学園 担当:伊藤・松田 P.O.Box 28608, Las Vegas, NV 89126 TEL: (702)277-8498 FAX: (702)534-4908 Email: [email protected] http://lvgakuen.jimdo.com/ 関先生

|